子どもの頃、「太陽ってどうして燃え続けているの?」と不思議に思ったことはありませんか。

筆者も小学生のとき、理科の先生に「太陽は巨大なガスの塊」と教わり、「ガスなのになぜ丸い形を保っているのか」「いつか燃え尽きてしまうのか」と疑問が次々と湧いてきたことを覚えています。

太陽は、地球から約1億5000万km離れた場所で輝き続ける、私たちにとって最も身近な恒星です。毎朝の日の出、夕暮れの茜色、そして植物を育てる光と熱。すべての源がこの星にあります。

しかし、「燃えている」という表現は実は正確ではありません。太陽はキャンプファイヤーのように酸素を使って燃焼しているわけではなく、中心部で起きている核融合反応によってエネルギーを生み出しています。薪を燃やすのとは根本的に異なる、原子レベルの反応です。

この記事では、太陽の中心核から最も外側のコロナまで、「なぜそうなっているのか」という視点で構造と役割を解説します。太陽を知ることは、私たちが毎日見ている日の出・日の入りの光がどこから生まれているのかを理解することでもあります。

太陽の基本データ

| 項目 | 数値 | 地球との比較 |

|---|---|---|

| 直径 | 約139万2,700km | 地球の約109倍 |

| 質量 | 約1.989 × 10³⁰ kg | 地球の約33万倍 |

| 体積 | 約1.412 × 10¹⁸ km³ | 地球の約130万倍 |

| 地球からの距離 | 約1億4,960万km | 1天文単位(AU) |

| 表面温度 | 約5,500℃ | 溶岩の約5倍 |

| 中心核温度 | 約1,500万℃ | 表面の約2,700倍 |

| 年齢 | 約46億年 | 地球とほぼ同じ |

| 分類 | G型主系列星 | 黄色矮星とも呼ばれる |

出典:NASA Sun Fact Sheet

1. 太陽の内部構造

太陽を真っ二つに切ったとしたら、何が見えるのでしょうか。

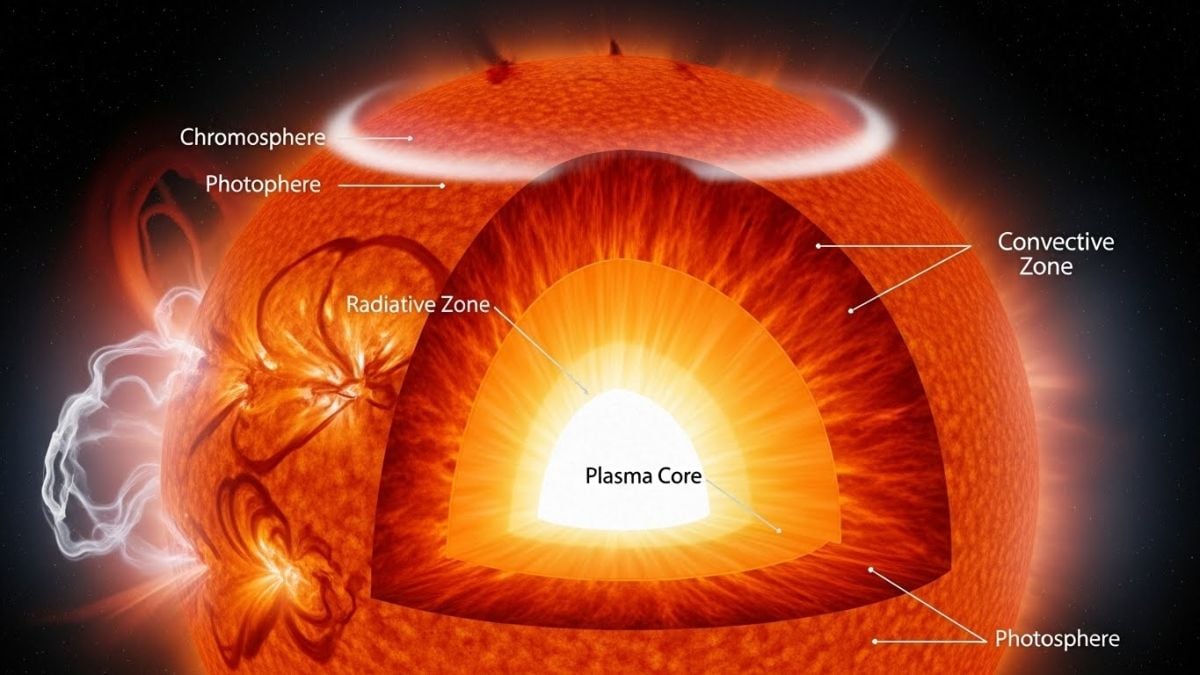

内部は中心から外側に向かって「中心核」「放射層」「対流層」の3つの層に分かれています。それぞれの層で、エネルギーの作られ方や運ばれ方がまったく異なります。卵に例えるなら、黄身・白身・殻のように、それぞれが独自の役割を担っているのです。

1-1. 中心核についての解説

太陽の中心核は、半径が太陽全体の約20〜25%を占める領域です。サイズだけで見れば「たった4分の1」ですが、太陽のすべてのエネルギーはここで生み出されています。

中心核の環境は、私たちの想像をはるかに超えています。温度は約1,500万℃、圧力は地球の大気圧の約2,500億倍。この極限環境では、物質は固体でも液体でも気体でもなく、「プラズマ」と呼ばれる状態になります。原子から電子が剥ぎ取られ、原子核と電子がバラバラに飛び回っている状態です。

この高温・高圧の環境で何が起きているのか。水素原子核(陽子)同士が猛スピードで衝突し、くっついてヘリウム原子核へと変わる「核融合反応」が起きています。

ここで不思議なことが起きます。4つの水素原子核が融合してヘリウム原子核になるとき、反応前と反応後で質量がわずかに減っているのです。この「消えた質量」はどこへ行ったのか。アインシュタインの有名な方程式 E=mc² に従って、エネルギーに変換されたのです。

太陽は毎秒約6億トンもの水素をヘリウムに変換しており、そのうち約400万トンが純粋なエネルギーとして放出されています。毎秒トラック40万台分の質量がエネルギーに変わっている計算です。それでも太陽の質量は途方もなく巨大なため、あと50億年は燃料切れの心配がありません。

1-2. 放射層についての解説

中心核で生まれたエネルギーは、すぐに宇宙空間へ飛び出していくわけではありません。まず「放射層」という領域を通過する必要があります。

放射層は太陽の半径の約70%を占める広大な領域です。ここでは、エネルギーは「光子」という光の粒子として伝わります。しかし、想像してみてください。放射層は非常に高密度なプラズマで満たされており、光子はまっすぐ進むことができません。

光子はプラズマ中の粒子にぶつかるたびに吸収され、別の方向に再放出されます。また吸収され、また放出される。この「吸収と放出」を何兆回も繰り返しながら、ジグザグに進んでいくのです。

驚くべきことに、中心核で生まれた光子が放射層を抜けるまでに約17万年かかると推定されています(出典:Stanford Solar Center)。今夜見上げる星空の太陽の光は、恐竜が絶滅するはるか前、ホモ・サピエンスが登場するよりずっと昔に太陽の中心で生まれたものなのです。

放射層の温度は、内側(中心核との境界)で約700万℃、外側(対流層との境界)で約200万℃。この温度の傾斜に沿って、光子はゆっくりと外へ外へと運ばれていきます。

1-3. 対流層についての解説

太陽の外側約30%を占めるのが「対流層」です。ここに来ると、エネルギーの運ばれ方がガラリと変わります。

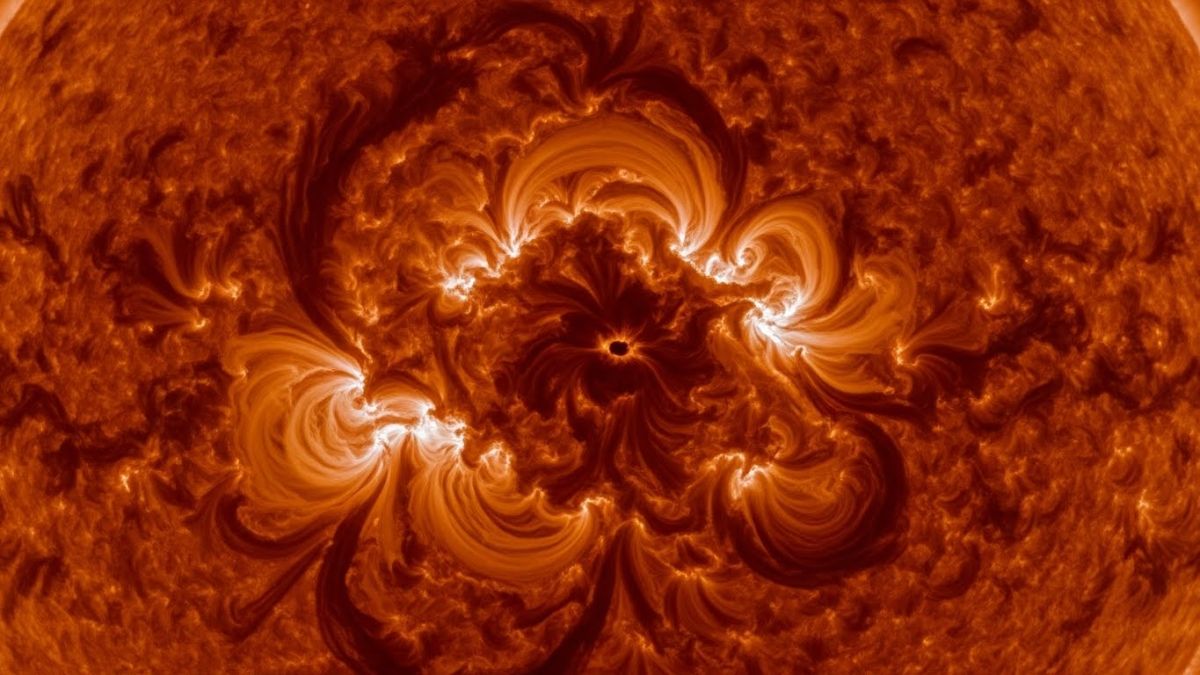

対流層では、温度が約200万℃から表面の約5,500℃まで急激に下がります。この大きな温度差が「対流」を引き起こします。熱いプラズマは軽くなって上昇し、表面で熱を放出して冷えると重くなって下降する。まるで味噌汁を温めたときに具材がグルグル回るように、太陽内部のプラズマが絶えず循環しているのです。

この対流運動が作り出す模様を「粒状斑(りゅうじょうはん)」と呼びます。高性能な太陽望遠鏡で観察すると、太陽表面が細かい粒々で覆われているのが見えます。一つひとつの粒状斑は直径約1,000km(日本列島がすっぽり入るサイズ)、寿命はわずか8〜20分。次々と生まれては消え、太陽表面は常に「沸騰」しているのです。

対流層にはもう一つ重要な役割があります。プラズマが複雑に動き回ることで電流が発生し、強力な磁場が生み出されます。この磁場が太陽表面に現れたものが「黒点」であり、磁場のエネルギーが爆発的に解放されたものが「太陽フレア」です。対流層は、太陽の様々な活動現象の「発電所」でもあるのです。

| 層 | 太陽半径に占める割合 | 温度範囲 | エネルギー輸送方式 |

|---|---|---|---|

| 中心核 | 約0〜25% | 約1,500万℃ | 核融合でエネルギー生成 |

| 放射層 | 約25〜70% | 約700万〜200万℃ | 光子の吸収・再放出 |

| 対流層 | 約70〜100% | 約200万〜5,500℃ | プラズマの循環運動 |

2. 太陽の大気構造

太陽に「大気」があると聞くと意外に思うかもしれません。しかし、太陽の「表面」より外側には3層の大気が広がっています。内側から「光球」「彩層」「コロナ」と呼ばれ、それぞれ驚くほど異なる特徴を持っています。

2-1. 光球についての解説

「太陽を見る」とき、私たちが実際に見ているのは「光球」という層です。太陽から放たれる可視光のほとんどがここから発せられています。

光球の厚さはわずか約500km。太陽の半径(約70万km)と比べると、リンゴの皮よりも薄い「膜」のような存在です。温度は約5,500℃で、この温度が太陽の黄色がかった白色の光を決定しています。

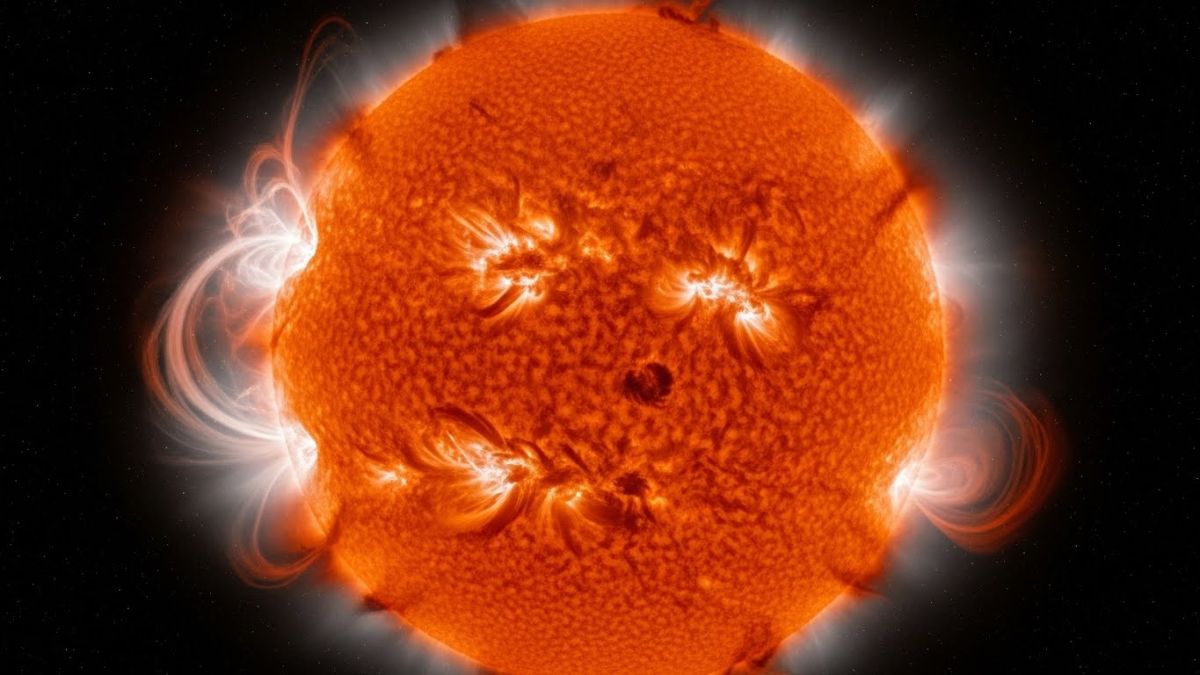

光球で最も目を引くのが黒点です。望遠鏡で太陽を観察すると(※直接見るのは危険です。必ず専用のフィルターを使用してください)、表面に黒いシミのような点が見えることがあります。

黒点は「黒い」といっても、実際には約3,500〜4,000℃あります。単独で見れば白熱電球より明るく輝いているのですが、周囲の光球(約5,500℃)との温度差で暗く見えるだけです。黒点が周囲より低温なのは、強い磁場(地球磁場の約1万倍)がエネルギーの供給を妨げているためです。

2-2. 彩層についての解説

光球のすぐ外側に広がる薄い層が「彩層」です。普段は光球の強烈な光に隠れて見えませんが、皆既日食の瞬間、月が光球を完全に覆い隠すと、その姿を現します。

皆既日食を見たことがある人なら、太陽の周囲に赤紫色の薄いリングが見えたことを覚えているかもしれません。これが彩層です。この美しい色は、水素原子が特定の波長(Hα線、656.3nm)の赤い光を放出することで生まれます。「彩層」という名前は、この色鮮やかな見た目に由来しています。

彩層の厚さは約2,000〜3,000km。興味深いことに、光球に近い部分では約4,500℃ですが、外側に向かうにつれて温度が上昇し、最外部では約2万℃に達します。熱源である太陽本体から離れるほど温度が上がるという、直感に反する現象です。

彩層では「スピキュール」と呼ばれる細長いガスの噴出が無数に発生しています。高さ約10,000km、寿命は約5〜15分。まるで草原の草のように太陽表面から立ち上がり、彩層とコロナの間でエネルギーを運ぶ役割を果たしていると考えられています。

2-3. コロナについての解説

太陽大気の最も外側に広がる「コロナ」。ラテン語で「王冠」を意味するこの層は、皆既日食の際に太陽の周囲に広がる真珠色の光の冠として観察できます。

コロナは太陽物理学者を長年悩ませてきた謎の層です。なぜなら、光球が約5,500℃であるのに対し、コロナの温度は100万〜300万℃にも達するからです。

熱源から離れるほど温度が下がるのが普通です。ストーブから離れれば寒くなる、それが日常の感覚です。しかし太陽では、表面から離れたコロナの方が約200倍も高温という、常識に反する現象が起きています。

この「コロナ加熱問題」は、現在も完全には解明されていません。有力な説の一つは、太陽の磁力線に沿って発生する「アルヴェン波」という波動がエネルギーを運んでいるというものです。NASAの太陽探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」が2018年から太陽に接近して観測を続けており、この謎の解明に挑んでいます。

コロナからは「太陽風」と呼ばれるプラズマの流れが絶えず吹き出しています。秒速300〜800kmという猛スピードで太陽系全体に広がり、地球の磁気圏と衝突してオーロラを生み出す原因となっています。

| 層 | 厚さ | 温度 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 光球 | 約500km | 約5,500℃ | 可視光を放出、黒点が見える |

| 彩層 | 約2,000〜3,000km | 約4,500〜2万℃ | 皆既日食で赤く見える |

| コロナ | 数百万km以上 | 約100万〜300万℃ | 高温の謎、太陽風の源 |

3. 太陽の活動現象

太陽は穏やかに輝いているように見えますが、その表面では激しい活動が絶えず起きています。

3-1. 黒点と11年周期

黒点の存在は、紀元前から中国の天文学者によって記録されていました。しかし、黒点に「周期」があることが発見されたのは1843年、ドイツの天文学者ハインリッヒ・シュヴァーベによってでした。

シュヴァーベは17年間にわたって毎日太陽を観測し、黒点の数が約11年周期で増減することを見出しました。黒点が多い時期を「極大期」、少ない時期を「極小期」と呼びます。

不思議なのは、なぜ「約11年」なのかということです。この周期は厳密には9年から14年の幅があり、何がこのリズムを決めているのか、実は完全には解明されていません。太陽内部のプラズマの動きが生み出す「ダイナモ機構」が関係していると考えられていますが、現在も研究が続いています。

極大期には太陽フレアやコロナ質量放出(CME)が頻発し、地球の通信システムや電力網に影響を与えることがあります。宇宙天気予報が重要視されるのはこのためです。

3-2. プロミネンス(紅炎)

太陽の縁を望遠鏡で観察すると、宇宙空間に向かって伸びる巨大なガスのアーチが見えることがあります。これが「プロミネンス」、日本語では「紅炎」と呼ばれる現象です。

プロミネンスの規模は想像を超えています。高さは数万〜数十万kmに達することもあり、地球が10個以上並ぶスケールです。それが太陽の磁力線に支えられて、数日から数週間も宙に浮かんでいることがあります。

しかし、磁場の構造が不安定になると、プロミネンスは爆発的に崩壊します。このとき、数十億トンものプラズマが「コロナ質量放出(CME)」として宇宙空間に放出されることがあります。CMEが地球に向かって飛んでくると、大規模なオーロラや磁気嵐を引き起こす可能性があります。

3-3. 太陽風と地球への影響

コロナから絶えず流れ出るプラズマの流れが「太陽風」です。主に陽子(水素イオン)と電子で構成され、秒速300〜800kmで太陽系全体に広がっています。

太陽風は地球の磁気圏に衝突すると、磁力線に沿って極地方へ導かれます。そこで大気中の酸素や窒素の分子と衝突し、美しいオーロラを生み出します。緑色のオーロラは酸素原子、赤や青は窒素分子によるものです。

一方で、強い太陽風は人工衛星の電子機器に障害を与えたり、航空機の乗客・乗員が受ける宇宙線量を増加させたりすることがあります。宇宙時代を生きる私たちにとって、太陽活動の監視は欠かせないものになっています。

▶ 関連記事:太陽フレアとは?仕組みと地球への影響を徹底解説

4. 太陽の一生

太陽は永遠に輝き続けるわけではありません。すべての恒星と同様に、誕生から死までの「一生」があります。

4-1. 誕生から現在まで

約46億年前、宇宙空間を漂う巨大な分子雲(主に水素とヘリウムのガス)の一部が、自らの重力で収縮を始めました。きっかけは、近くで起きた超新星爆発の衝撃波だったと考えられています。

収縮が進むにつれて中心部の温度と圧力が上昇し、やがて約1,000万℃を超えた時点で水素の核融合反応が点火しました。原始星から「主系列星」へ。太陽の安定した輝きの始まりです。

現在の太陽は、恒星の一生の中で最も安定した時期にあります。ただし、完全に一定というわけではありません。太陽は誕生以来、徐々に明るくなり続けており、46億年前と比べて約30%明るくなっていると推定されています。

4-2. 50億年後の未来

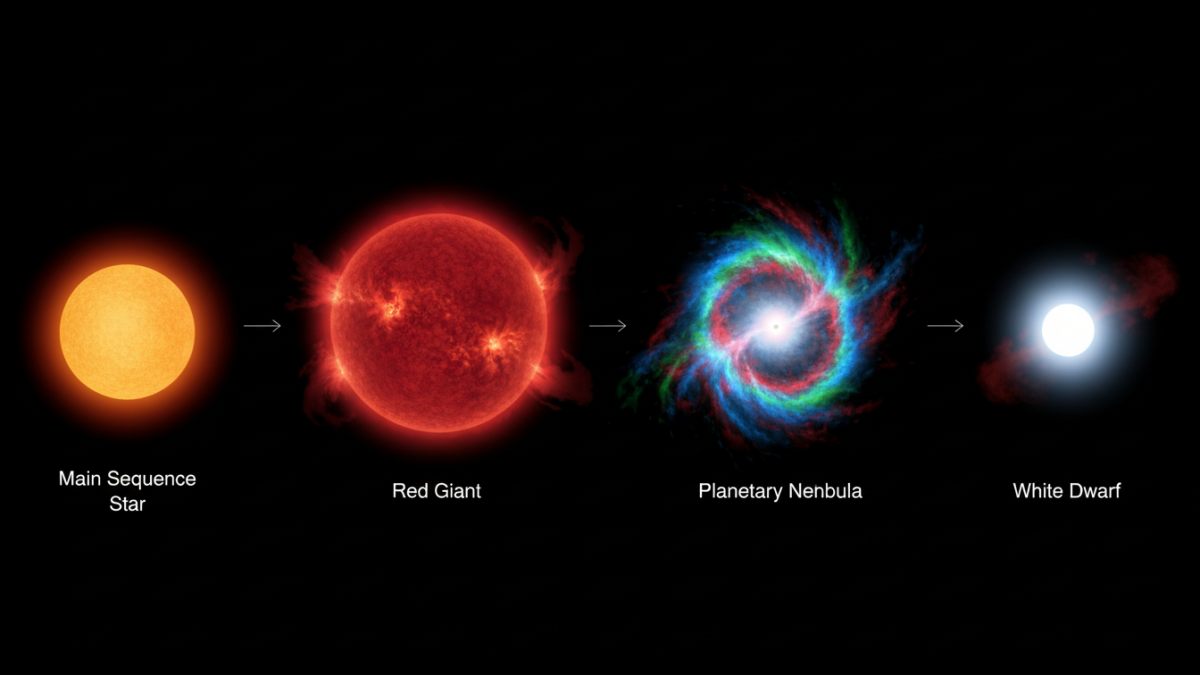

約50億年後、中心核の水素燃料が尽きると、太陽は劇的な変化を迎えます。

核融合の「火」は中心核から周囲の水素殻へと移り、中心核自体は収縮を始めます。一方、外層は膨張し、太陽は現在の100〜200倍のサイズに膨れ上がります。これが「赤色巨星」と呼ばれる段階です。

膨張した太陽は、水星と金星を飲み込み、地球の軌道付近にまで達する可能性があります。たとえ飲み込まれなくても、地球の表面温度は数千度に達し、海は蒸発、岩石は溶け、生命が存在できる環境ではなくなるでしょう。

4-3. 最期の姿

赤色巨星の段階を経た後、太陽は外層のガスを宇宙空間にゆっくりと放出します。ガスはリング状や蝶のような形に広がり、「惑星状星雲」と呼ばれる美しい天体を形成します。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した惑星状星雲の画像は、宇宙で最も美しい光景の一つです。

残された中心核は、地球ほどの大きさに縮小した高密度の天体「白色矮星」となります。角砂糖1個分の大きさで約1トンという、想像を絶する密度です。

白色矮星となった太陽は、もはや核融合を起こさず、蓄えた熱をゆっくりと宇宙空間に放出しながら冷えていきます。数百億年かけて暗くなり、最終的には光を発しない「黒色矮星」になると予測されています。ただし、宇宙の年齢(約138億年)を考えると、まだ黒色矮星になった天体は宇宙のどこにも存在しないはずです。

| 段階 | 時期 | 太陽のサイズ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 主系列星 | 現在〜約50億年後 | 現在と同じ | 水素核融合で安定 |

| 赤色巨星 | 約50億年後 | 現在の100〜200倍 | 外層膨張、水星・金星を飲み込む |

| 惑星状星雲 | 約50億年後以降 | ガスが拡散 | 外層を放出、美しい星雲形成 |

| 白色矮星 | 約50億年後以降 | 地球程度 | 高密度、ゆっくり冷却 |

| 黒色矮星 | 数百億年後? | 地球程度 | 完全に冷え切った姿(理論上) |

5. よくある誤解

太陽については、意外と誤解されていることが多いものです。

5-1. 「太陽は燃えている」という誤解

太陽が「燃えている」という表現はよく使われますが、厳密には正確ではありません。燃焼とは酸素との化学反応であり、キャンプファイヤーやガスコンロの炎はこれに該当します。しかし太陽には、燃焼に必要な酸素がほとんどありません。

太陽のエネルギー源は核融合反応です。水素原子核が融合してヘリウムになる際に、質量の一部がエネルギーに変換されます。これは化学反応ではなく、原子核レベルの反応です。核融合で得られるエネルギーは、同じ質量の石油を燃やした場合の約400万倍にもなります。

5-2. 「太陽は黄色い」という誤解

「太陽は黄色」というイメージがありますが、宇宙空間から見た太陽は実際には白色に近い色をしています。

地球上から太陽が黄色やオレンジに見えるのは、大気による「レイリー散乱」の影響です。太陽光が大気を通過する際、波長の短い青い光は散乱されやすく、私たちの目に届きにくくなります。その結果、波長の長い赤や黄色の光が強調され、太陽は黄色っぽく見えるのです。

日の出や日の入り時に太陽がオレンジや赤に見えるのは、太陽光が大気を通過する距離が長くなり、散乱の効果がより強くなるためです。

5-3. 「太陽に表面がある」という誤解

「太陽の表面」という言葉を使いますが、太陽には地球のような固体の表面は存在しません。太陽は全体がプラズマ(電離したガス)で構成されており、「ここから先が太陽」という明確な境界はないのです。

私たちが「太陽の表面」と呼んでいるのは「光球」、つまり太陽から放たれる光の大部分が発せられる層のことです。光球より内側は密度が高すぎて光が外に出られず、光球より外側は薄すぎてほとんど光を発しません。結果として、光球の位置が見かけ上の「表面」となっているのです。

5-4. 「太陽はいつか爆発する」という誤解

「太陽が爆発して地球が滅ぶ」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、太陽は超新星爆発を起こすほど質量が大きくありません。

超新星爆発を起こすのは、太陽の約8倍以上の質量を持つ大質量星だけです。太陽は約50億年後に赤色巨星となり膨張しますが、その後は穏やかに外層を放出し、白色矮星となって静かに冷えていきます。「爆発」というより「静かな終焉」と言った方が正確です。

よくある質問(FAQ)

Q: 太陽の光が地球に届くまでどのくらいかかりますか?

A: 太陽の光球から地球までは約8分19秒です。光の速度は秒速約30万kmなので、1億5000万km離れた太陽からの光はこの時間で届きます。ただし、中心核で生まれた光子が光球に到達するまでには約17万年かかるため、「太陽光の旅」のトータル時間はそれに8分を足した長さになります。

Q: 太陽が急になくなったら地球はどうなりますか?

A: 太陽の重力がなくなると、地球は直線運動を始め、太陽系から飛び出していきます。しかし、それに気づくのは約8分後です。重力の影響も光速で伝わるため、8分間は何も変化しません。その後、急速に温度が下がり始め、1週間で平均気温は氷点下になり、数ヶ月で海が凍り始めるでしょう。

Q: 太陽を直接見てはいけないのはなぜですか?

A: 太陽光には大量の紫外線と赤外線が含まれており、網膜を損傷させる危険があります。特に危険なのは、目の瞳孔が開いている状態(曇りの日や日食中)で太陽を見ること。痛みを感じずに網膜が焼ける「日光網膜症」を引き起こす可能性があります。太陽観察には必ず専用のフィルターを使用してください。

Q: 太陽に一番近づいた探査機は何ですか?

A: NASAの「パーカー・ソーラー・プローブ」が、人類が太陽に最も接近させた探査機です。2024年12月には太陽表面から約610万km(太陽半径の約9倍)まで接近しました。太陽表面温度の約150倍の熱に耐えるため、特殊な耐熱シールドを装備しています。

Q: 太陽のような星は宇宙にどのくらいありますか?

A: 太陽のようなG型主系列星は、銀河系内の恒星の約7%を占めると推定されています。銀河系には約2000億〜4000億個の恒星があるため、太陽に似た星は100億〜300億個存在する計算になります。そのうち、地球のような惑星を持つ星がどれだけあるかは、現在も研究が進められています。

出典・参考文献

- NASA Sun Fact Sheet: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/sunfact.html

- Stanford Solar Center: http://solar-center.stanford.edu/

- NASA Solar Dynamics Observatory (SDO): https://sdo.gsfc.nasa.gov/

- NASA Parker Solar Probe: https://science.nasa.gov/mission/parker-solar-probe/

- 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト: https://solarwww.mtk.nao.ac.jp/

- European Space Agency (ESA) - Solar Orbiter: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter

- JAXA 宇宙科学研究所: https://www.isas.jaxa.jp/